今回は高校化学の効率的な勉強法を紹介します。

- 高校化学の勉強の進め方は?

- 理論化学の勉強法は?

- 無機化学の勉強法は?

- 有機化学の勉強法は?

これから紹介することを実践すれば、化学の成績がぐんぐん伸びていきます。

化学の独学はきつい?

はっきり言って、化学の独学はきついです。

その理由は化学で勉強すべき内容が多岐にわたるからです。

「何をどのような順番で勉強するか」を自分で考えることができなければ、化学はできるようになりません。

また、ややこしい学習内容を整理して、「それぞれの知識のつながり・関連性」を把握することが重要です。

もし「学習順番の整理」と「学習内容の整理」が自力でできないなら、化学の独学は諦めるべきです。

無理に独学するのではなく、化学を知り尽くした&指導経験豊富な先生から化学を教えてもらいましょう。

おすすめの家庭教師は「オンライン家庭教師マナリンク」です。

オンライン家庭教師マナリンクがおすすめな理由は5つあります。

- 先生の数が多く、雰囲気・指導方針・カリキュラム・評判を確認して自分の好きな先生を探せる

- 納得できるまで無料体験授業を受けられるので相性の良い先生が見つかる

- 専用アプリで指導日以外にも先生とやりとりできる

- オンラインでいつでもどこからでも質の高い授業を1対1で受けられる

- 料金体系がシンプルで分かりやすい

「化学が苦手」「化学でライバルと差をつけたい」という方は、ぜひオンライン家庭教師マナリンクを活用してください!

\ 最短その日に無料体験できます! /

マナリンクで無料体験授業を受けてみる!

独学での化学の勉強の進め方

さて、ここからは化学の独学勉強法を解説していきます。

まずは化学の勉強のおおまかな進め方ですね。

化学は勉強を進める順番がとても大事です。その理由は、各単元の内容が相互に関わっているから。

正しい順番で勉強しなければ、後になって理解できない単元が必ず出てきます。

これから紹介することをしっかり意識しながら、化学の勉強を進めていきましょう。

基礎学習

化学を勉強するなら、まずは基礎学習からはじめましょう。

化学においては、基礎学習が何よりも重要です。

- 化学の原理原則

- 反応機構

- 構造式

以上のような「化学の核」となる基礎事項を学習してください。

このとき意識してほしいのは、人に説明できるくらいしっかり理解することです。

ただ暗記するだけでは不十分です。

というのも、「暗記する」=「知っているだけ」であり、「できる」状態には到達しないからです。

自分のなかで「なんでこんな反応が起きるのか」と何度も何度も反復してください。

反復を繰り返していくことで、原理原則がどんどんと理解できるようになってきます。

そして最終的には、自分の言葉で人に説明できる状態を目指してください。

この段階になってはじめて、問題を正しく捉えられるようになります。

解法パターンを学習

基礎学習がある程度済んだ後は、解法パターンを学習します。

数学ほど多くはないですが、化学にも解法パターンが存在します。

解法パターンを知らずに問題演習に取り組むことは無謀です。

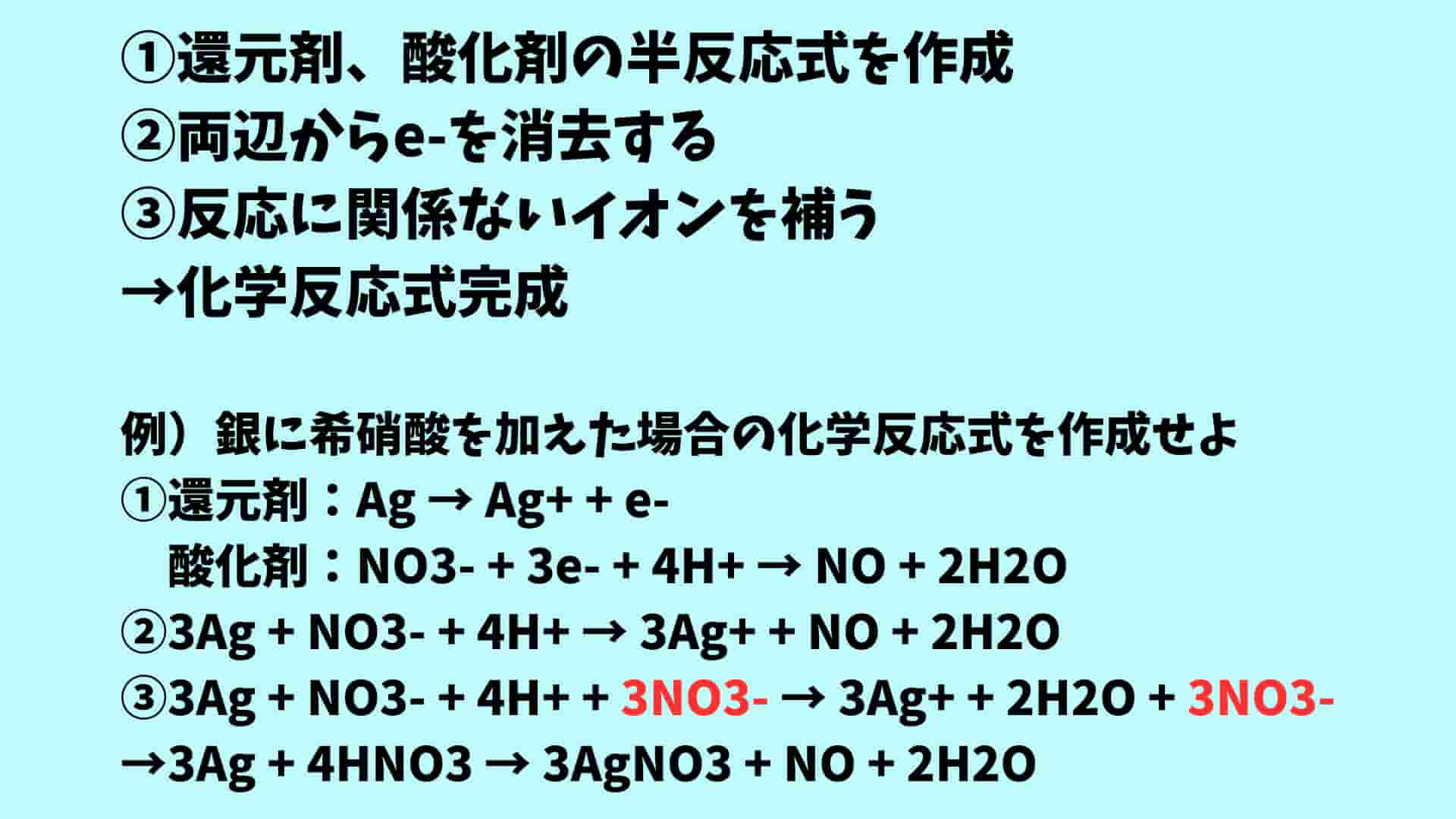

たとえば、酸化還元反応の化学反応式を作るときの解法パターンは以下のようになります。

解法パターンを学習することで、さまざまな問題に対応できる力が身につきます。

また、解法パターンの引き出しが多くなればなるほど、問題を解くスピードが上がります。

解法パターンを効率良く学習するためには、とにかく演習経験を積むことが有効です。

スタディサプリや参考書で紹介されている解法を実際になぞりながら、問題を解いてみましょう。

解法パターンが分かるようになれば、驚くほど問題が解けるようになります。

問題が難しくても、いくつかの解法パターンを組み合わせれば解けるなんてこともざらです。

ほとんどの方は、解法パターンの学習さえしてしまえば、化学の学習はばっちり。

しかし、難関大を目指す方はもう1段階踏み込むことが必要です。

発想力養成

難関大を目指す方は、解法パターンを自由に操れるようになるだけでは不十分。

難関大の化学を解くには、解法パターンに加えて、発想力を鍛えることが必要です。

化学における発想力とは、次のことを言います。

- 問題を別の視点から捉える力

- ゴールまでの道筋を複数考える力

難関大受験では、問題集では見たことのない初見の問題がいくつか出てきます。

初見の問題に取り組むためには、やはり発想力が大切です。

発想力をつけることで、簡単な問題を最短ルートで解けるようにもなります。

そのため、試験時間に余裕が生まれ、難問にかけられる時間が増えます。

理論化学の独学勉強法

ここからは、実際の勉強法を解説します。

まずは理論化学です。

教科書で問題演習

まずは理論化学の基礎事項を理解していくことが必要です。

教科書の問題を、教科書の問題に関する説明を確認しながら、じっくり解いてください。

ただ教科書を読むだけでは、理論化学の基礎事項は理解できません。

インプットとアウトプットを同時に行うことで、理論化学の理解が深まります。

入試基礎〜標準レベルの問題集で繰り返し問題演習

教科書レベルの問題が8割程度スラスラ解けるようになったら次の段階です。

問題集を使って、入試基礎〜標準レベルの問題を繰り返し解きましょう。

問題演習では計算を減らす工夫を

問題演習するときに意識してほしいのは、計算を減らす工夫をすることです。

理論化学は特に計算量が多い単元です。

そのため、過程は合っているのに、途中のケアレスミスで間違えてしまうことがとても多いです。

ケアレスミスをなるべく減らすためには、日ごろから計算量を少なくするよう意識することが大切です。

計算量を少なくするために、以下のような工夫をしてみてください。

- 式を簡単な形に変形する

- 途中までは文字を使う

- 数値計算は最後にまとめて

また、問題集の解答解説で楽な計算方法が紹介されたら、必ず参考にしましょう。

このような小さな積み重ねが、理論化学の点数を大きく左右します。

発展的な問題集を使う

ここからは、発想力が必要な難関大受験者向けのお話です。

理論化学の発想力を鍛えるには、発展的な問題集を使うほかありません。

難問をたくさん解いて、新たな考え方をどんどん吸収してください。

そして、学んだ考え方を応用しましょう。

具体的には、以下のサイクルを繰り返してください。

- 問題を見て限界まで悩む

- 「もう絶対に無理!」と感じたら解答解説を見る

- 解答解説を自分の言葉で要約する

特に重要なのが③解答解説を自分の言葉で要約するです。

解答解説を見ただけでは、発想を吸収できません。

自分の言葉で解答解説を要約することで、学んだ発想を自分のものにできます。

とはいえ、「発想力を鍛えよう!」と思うがあまり、いろんな問題を解きまくるのはオーバーワークになりかねません。

志望校の過去問演習を適宜挟みながら、必要な分だけ発想力を鍛えましょう。

無機化学の独学勉強法

続いて、無機化学の勉強法を解説します。

インプットよりもアウトプット

無機化学は理論化学や有機化学とは毛色が異なります。

というのも、無機化学はほとんど暗記です。

そのため、暗記しようと思ってインプットばかりしてしまう方がいます。

しかし、こと無機化学においては、インプットばかりするのは非効率です。

効率的に無機化学を勉強するなら、アウトプットを意識してください。

具体的には、スタディサプリや参考書で該当箇所を確認しながら、問題演習を積みましょう。

やってみれば分かりますが、書いた方が圧倒的に速く覚えられます。

最初は確認することが多いので、1つの問題を解くのにもかなり時間がかかります。

しかし、アウトプットを繰り返すうちに、知識と問題を解く流れが身体に沁み込んできます。

そのため、問題を解く時間がどんどん短くなっていきます。

最終的には「もう何も見なくても大丈夫」という状態にたどり着くのが理想です。

ここまで来れば、高校範囲の無機化学は完璧です。

無機化学は受験直前に集中して勉強するのもあり

少し上で言ったように、無機化学は暗記が特に多い単元です。

また、無機化学は理論化学や有機化学と比べて、学習する内容が少ないです。

そのため、習得するのに必要に時間が、理論化学や有機化学よりかなり短いです。

目安としては、50時間くらい勉強すればだいたいの問題は解けるようになります。

そのため、受験直前に詰め込むのもありだと思います。

受験直前に集中して詰め込めば、内容を忘れてしまうリスクも減らせます。

ただ、これは単なる一つの考え方です。

たとえば、志望校の無機化学の点数配分が多いなら、長い時間をかけて確かな力を身に着けた方が良いでしょう。

受験直前に無機化学を詰め込むべきかどうかは人によるので、あくまで参考程度にとどめておいてください。

有機化学の独学勉強法

続いて、有機化学の勉強法を解説します!

知識を整理する

まずは命名法や官能基、脂肪族・芳香族化合物など、有機化学に必要な知識を整理します。

知識を整理する際は教科書でも、参考書でも、スタディサプリでも、何を使っても構いません。

- 芳香族とはなにか

- 反応機構はどのようになっているか

- この官能基が示す特徴はなにか

などを言葉で説明できるようになるまで勉強します。

知識がわからない状態では、構造決定などの問題は絶対に解けません。

問題を正しく読む力を養う

ある程度知識を整理できたら、問題演習に移ります。

問題演習でまず重要なことは、「問題を正しく読む」ことです。

- 問題はどんな反応を扱っているのか

- 登場する化合物は何か

を捉える力を身につけましょう。

問題を読む力を養うためには、以下の5点を確認する癖をつけることが大切です。

- 分子式

- 不飽和度

- 反応の流れ

- 触媒

- 実験結果

問題演習をはじめてからしばらくの間は、以上の5点の情報をノートの端にでもメモしましょう。

何度も繰り返しているうちに、頭の中で問題を正しく解釈できるようになります。

構造と性質に注目しよう

問題演習の際にもう1つ重要なことは、それぞれの化合物の構造と性質に注目することです。

図を駆使しながら、構造式や付いている官能基の名前や性質などを毎回確認しましょう。

毎回確認することで、「ああ、この化合物ね。こういう構造でこういう性質を持っていて…」と、条件反射的に分かるようになります。

独学での化学の学習効率を上げるコツ

ここからは、化学の学習効率を上げるコツを紹介します。

今まで紹介してきた勉強法と組み合わせることで、学習効率はさらに向上します!

図でイメージしてみる

原理原則や化学の現象を理解するためには、図を使ってみるのがおすすめです。

特に共通テストなど本質理解が求められる試験では、この方法は特に有効です。

図を描くだけで、あいまいだったイメージが驚くほど具体的になります。

また、具体的にイメージできるようになれば問題文の読み取りがはやくなるので、試験時間に余裕が生まれるのもポイントです。

分からないことはすぐに調べる

これはどの科目を勉強する時にも言えることですが、分からないことはその都度調べましょう。

どんな些細なことだとしても、疑問点をそのままにしないでください。

高校化学の知識は、クモの巣のように互いにつながっています。

そのため、1つでも分からない単元があれば、ほかの単元も理解できなくなります。

化学の独学におすすめの参考書・問題集

最後に、化学の独学におすすめの参考書・問題集を紹介します!

鎌田の化学基礎をはじめからていねいに

| 著者 | 目良 誠二 |

| 難易度 | 基礎~標準(偏差値40~55向け) |

| ページ数 | 775p |

| 発行年 | 2013年 |

鎌田の化学基礎をはじめからていねいには、読みやすさと分かりやすさを追求している参考書です。

文中の改行が多く、会話口調になっていることで、すらすらと読み進められます。

また、ページの株には難しい言葉を解説する「Reading hints」というコラムがあるのも特徴です。

さらに、化学式や構造図など、図解を適切に掲載しているのもポイント。

それぞれの章で学んだ知識を「まとめ」と「確認テスト」で確認できるのも魅力です。

鎌田の化学基礎をはじめからていねいには、初学者や化学基礎が苦手な方におすすめです。

大学受験Doシリーズ

| 著者 | 理論化学・有機化学:鎌田真彰、無機化学:福間智人 |

| 難易度 | 基礎~応用(偏差値40~60向け) |

| ページ数 | 理論化学:328p、無機化学:224p、有機化学:320p |

| 発行年 | 2019年 |

大学受験Doシリーズは、入試で多くの学生が解けない原因を根本から解決する参考書です。

理論化学・無機化学・有機化学の三部構成になっています。

理論化学の講義の特徴は、用語や法則を具体例で確認しつつ、全体の流れや使い方を確認できる構成になっていること。

化学の問題を正しく捉え、順序立てて自分で読み解ける力が身につきます。

無機化学の講義の特徴は、何を覚えなければならないのかを明示していることです。

受験で必要な知識を効率的に覚えられるのが魅力です。

有機化学の講義の特徴は、有機化学の基礎~応用まで幅広く扱っていることです。

共通テストに出てくるような多種多様な問題に対処できるようになります。

大学受験Doシリーズは、化学の流れを捉えたい方におすすめの参考書です。

セミナー化学基礎+化学

| 著者 | 第一学習社 |

| 難易度 | 基礎~標準(偏差値40~50向け) |

| ページ数 | 840p |

| 発行年 | 2014年 |

セミナー化学基礎+化学は、化学の基礎力をつけるのに役立つ定番参考書です。

以下のような流れで学習が進んでいくのが特徴です。

- プロセス

- 基本例題・問題

- 発展例題・問題

まずは教科書で学習した内容を、「プロセス」で確認します。次に、基本例題や問題を使って、化学の解法パターンを学習します。

最後に仕上げとして、入試問題に基づいた発展問題を解くことで、発想力を身につけます。

また、巻末には論述問題を掲載しているのもポイントです。

論述問題では、近年の入試で求められている表現力や判断力、思考力などを鍛えられます。

セミナー化学基礎+化学は、化学の土台となる総合力を養いたい方におすすめの参考書です。

大学入学共通テスト 化学基礎・化学の点数が面白いほどとれる本

| 著者 | 橋爪 健作 |

| 難易度 | 基礎~標準(共通テスト偏差値45~60向け) |

| ページ数 | 化学基礎:336p、化学:624p |

| 発行年 | 2020年 |

化学基礎・化学の点数が面白いほど取れる本は、共通テスト対策に特化した参考書です。

センター試験と試行調査の徹底的な分析に基づいて、出題されそうな問題を多数掲載しているのが特徴です。

共通テストで求められる思考力や応用力を問うような問題も載っています。

また、内容の解説部分では、思考過程が見えるようになっているのもポイント。

さらに、暗記すべき重要な点がはっきりとわかるので、必要な内容を要領よく身につけられます。

そのうえ、図解が豊富に載っているので、読みやすいのも魅力です。

化学基礎・化学の点数が面白いほど取れる本は、共通テストで高得点を狙う方におすすめの参考書です。

実践 化学重要問題集

| 著者 | 数研出版編集部 |

| 難易度 | 基礎~応用(偏差値45~65向け) |

| ページ数 | 160p |

| 発行年 | 2022年 |

実践化学重要問題集は、受験の定番問題集です。

入試傾向に合わせて、毎年改訂が繰り返されています。

全国の大学の入試問題のなかから、良問を厳選して掲載しているのが特徴。

実際の過去問が多いため、実践的な演習経験を積めます。問題の難易度は基本標準レベルのA問題、応用レベルのB問題に分かれています。

また、共通テストで求められる思考力や表現力を鍛えられる問題もあるのがポイント。

解答には、問題の解き方はもちろん、化学を解く上で役立つ情報がたくさん載っています。

化学重要問題集は、基礎力の総仕上げがしたい方におすすめの問題集です。

化学の新演習

| 著者 | 卜部 吉庸 |

| 難易度 | 標準~発展(偏差値50~70向け) |

| ページ数 | 224p |

| 発行年 | 2023年 |

化学の新演習は、難関大入試対策に定評ある問題集です。

入試で頻出の標準問題から、深い思考力・判断力を求める難問まで、幅広い問題を掲載しています。

各問題の問題文が長いのが特徴で、しっかり読んだうえで「順序立てて解ききる力」を身につけられます。

解答解説では計算や思考の過程、図解などが抜けもれなく書かれているのも魅力です。

化学の新演習は、難関大入試で必須の発想力を身につけたい方におすすめの問題集です。

化学の新研究

| 著者 | 卜部 吉庸 |

| 難易度 | 基礎~発展(偏差値40~70向け) |

| ページ数 | 896p |

| 発行年 | 2023年 |

化学の新演習は、高校範囲を極限まで詳しく解説した参考書です。

化学の原理原則を根本から解説しているのが特徴。

ときには大学レベルの知識も交えつつ解説しています。

事実をたんたんと語る内容になっているので、読み物というよりは辞書的に使うのが一般的です。

化学の新研究は、「高校化学のなぜ」を徹底的に追求したい方におすすめの参考書です。

まとめ

化学の効率的な勉強法を紹介しました!

化学は「基礎学習→解法パターン習得→発想力を鍛える」という流れで学習を進めましょう。

今回は「化学が苦手」な理由と、化学が苦手な人向けの勉強法を解説します。 化学に対する苦手意識を克服したい 化学を得意科目にしたいこの記事を参考にすれば、「化学が苦手」という悩みをバッチリ解決できます!▼筆[…]