今回は、ほかの人と差をつける自己採点のやり方と、自己採点の本当の意味を解説します。

「あなたはどのように自己採点をしていますか?」

自己採点は、あなたが思っているよりもはるかに重要です。

しかし、やみくもにやっても意味がありません。

自己採点には学校では教えてくれない正しいやり方があります。

今回は「模試」と「入試」に分けて、それぞれの自己採点のやり方を伝授します。

これらを実践すれば、確実にほかの人と差がつきます。

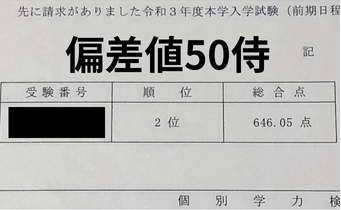

✔︎記事の信頼性

▼筆者の受験結果はこちら▼

▼筆者の模試結果はこちら▼

模試の自己採点

まず、模試の自己採点のやり方を紹介します。

自己採点のタイミング

自己採点のタイミングは、模試の直後が最適です。その理由は、試験中の思考の過程を覚えているから。

たとえば、英語で考えてみましょう。

あなたは、ある英文和訳の問題で完答できませんでした。英文和訳で間違える理由として、以下が考えられます。

- 知らない単語があった

- 文構造を正しく把握できなかった

- 解釈を間違えた

- 修飾関係を取り違えた

以上の「間違えた原因」=「分からなかった原因」を完璧に覚えているのは模試直後です。

模試から時間が経てば経つほど、「なぜ間違えたのか」が曖昧になります。

特に、記述問題の採点は受けた後すぐにやることが大切です。

これを踏まえたうえで、さっそく自己採点のやり方を「記号問題」と「記述問題」に分けて紹介します。

記号問題の自己採点

まずは記号問題について。

記号問題の正否はすぐに判断できます。そのため、答えだけ見てさっさと進んでいく人が多いです。

しかし、それでは非常にもったいないです。

自分の解答が合っていたとしても、解説を絶対に読むべきです。このとき、「自分の解答が合っている理由」に注目することが重要です。

さらに、「ほかの記号が間違っている理由」に注目すると、より学習効果がアップします。

共通テスト模試、共通テスト予想問題など解いたときには特に有効です。

「自分の答えは合っていた」だけでは不十分。

「ほかの記号が間違っていたのはなぜか」を説明できることが、良い点数を取るために必要です。

おすすめは、間違っている記述を自分で修正してみることです。例として、こんな問題を考えます↓

b. 300 – 100 = 100

c. 75 ÷ 5 = 25

d. (22 + 4) ÷ 2 = 14

→答えはaです。

すごい簡単な数学の問題です。aが正解で、b,c,dは間違いですね。

では、b,c,dは計算結果の数字が何だったら合っているのか。それぞれの解答を修正しましょう。

b. 300 – 100 = 200

c. 75 ÷ 5 = 15

d. (22 + 4) ÷ 2 = 13

今回はすごい簡単な例を出しましたが、難しい問題でも同様に修正します。社会や理科の記号問題の自己採点をするときは特に効果的です。

これを繰り返すことで、どんどん知識が増えるうえに、勘違いも減らせます。

記述問題の自己採点

記述問題の採点は時間と労力がかかるのであんまりやる気が出ませんよね。

ですが、この苦行を乗り越えることで「正しく答える感覚」を養えます。

記述問題を自己採点するときは、解答例と採点基準に注目しましょう。

1.解答例を見て、自分の解答との差を把握する

2.模範解答を分解して、自分で採点基準を考える

3.考えた採点基準と実際の採点基準を比較する

まずは解答例から見ることからはじめます。

- 「どこが、どう違うのか」

- 「自分の解答の余分な部分、不足している部分はどこなのか」

など、解答例を見て自分の解答との差を見つけます。その後、自分なりに模範解答を分解して採点基準を考えましょう。

自分で採点基準を考えることはとても重要です。

「どの要素が重要そうなのか」見当をつけてみてください。

その後、自分なりの採点基準と解答の採点基準を見比べます。

これを繰り返していくうちに、「正しい採点基準」=「解答に求められている要素」=「必要な情報」が把握できるようになってきます。

「求められる要素が分かること」=「正しい答えを出す感覚」です。

記述問題で要求される能力は必要な情報を記述に含めること。

そのため、この方法で自己採点すれば、記述でも高得点が取れるようになります。

最初は自分の採点基準が解答の採点基準とはかけ離れているでしょう。

しかし、そこでめげずに繰り返し行っていけば、求められる基準で答えられるようになってきます。

意味ない?模試を自己採点する本当の意味

ここまで読んでくれたなら自己採点の意味が分かった人もいるかもしれません。

模試を自己採点する意味は「ただ点数を自分で採点すること」だけではありません。

「自分の成績を上げること」

これこそが本当の意味です。

ただ採点するだけなら、人に任せればOK。

しかし、自己採点には成績を上げるという大切な目的があります。

自己採点後の復習には家庭教師を活用しよう

模試の自己採点が終わった後は、復習することが大切です。

その際、心掛けて欲しいのが「間違えた問題を必ず解けるようにすること」です。

しかし、特に苦手科目の場合には、「どれだけ考えても意味がわからない」ということがあるはずです。

その場合は、その科目を隅から隅まで熟知している家庭教師から教えてもらいましょう。

おすすめの家庭教師サービスは「オンライン家庭教師マナリンク」です。

オンライン家庭教師マナリンクがおすすめな理由は5つあります。

- 先生の数が多く、雰囲気・指導方針・カリキュラム・評判を確認して自分の好きな先生を探せる

- 納得できるまで無料体験授業を受けられるので相性の良い先生が見つかる

- 専用アプリで指導日以外にも先生とやりとりできる

- オンラインでいつでもどこからでも質の高い授業を1対1で受けられる

- 料金体系がシンプルで分かりやすい

「苦手科目を潰したい」「自分一人では理解できない」と悩んでいる方は、ぜひオンライン家庭教師マナリンクを活用してください!

\ 最短その日に無料体験できます! /

マナリンクで無料体験授業を受けてみる!

入試の自己採点

次に、入試の自己採点のやり方を紹介します。

自己採点のタイミング

共通テストや高校受験なら、採点結果が志望校選択に関わるので、入試が終わってすぐに自己採点しましょう。

2次試験や個別試験なら、心の準備ができてからで大丈夫です。

記号問題の自己採点

記号問題の自己採点は簡単です。記号が合っているかどうか判別して、点数を計算してください。

記述問題の自己採点

記述問題の自己採点をするときは主観性を排除することが大切です。そのために「解答の要素」に注目してみましょう。

採点者は「解答に必要な要素が含まれているか」を基準に採点します。

文章の上手い下手は正直ほぼ関係ないので、無視してOKです。

解答の要素を分解して、自分の解答に要素がいくつ入っているか、客観的に数えてみてください。

「問題の点数×解答に含められた要素の数÷要素の数」でざっと点数を計算しましょう。

自己採点が怖い人は?

「怖くて自己採点できない」という人も多いですよね。

たしかに、自分の点数を知ってしまうことは恐ろしいことです。

「悪かったらどうしよう」という不安が襲ってきます。

しかし、模試なら「自分の点数を上げるため」、入試なら「点数を把握するため」に自己採点は必要です。

でも、怖くてどうしようもない人は、自信のある科目・問題だけ自己採点するのもアリだと思います。

部分的に採点すれば、全体の点数は分かりません。

もし心の余裕ができたら自己採点の範囲を広げて、自身の無い科目も採点してみましょう。

自己採点を全くやらないというのは非常にもったいないです。

まとめ

模試と入試に分けて、正しい自己採点のやり方とタイミングや紹介しました。

・記号問題は「ほかの記号が間違っている理由」に注目

・記述問題は解答例と採点基準に注目

・模試を自己採点するのは「自分の成績を上げるため」

・自己採点が終わったら映像授業で復習しよう

・記号問題は記号が合っているか判別するだけでOK

・記述問題は主観性を排除して採点しよう

今回紹介したことを実践すれば、ほかの学生・受験生とは大きな差がつきます。

特に模試の自己採点と映像授業を活用した復習は「自分の成績を上げるため」に重要です。

ぜひ参考にしてください!

「模試は受験に直結するけど、定期テストは無関係。だから、模試が大切で、定期テストは対策する必要ない」こう思っている高校生は多いですよね。 そこで今回は定期テストと模試のどちらが大事か旧帝大生の筆者が解説しま[…]

今回は進研模試の偏差値の目安を解説します! 進研模試ではどれくらいの偏差値から頭が良い? 進研模試のGTZって何?という疑問を持っている方は必見です!✔︎記事の信頼性▼筆者の受験結果[…]

高3になると、受験に向けて模試を受ける機会が多くなります。受験勉強も本格的に始まっているので「勉強の成果を出すぞ!」という意気込みを持って模試を受ける人は多いでしょう。 しかし、受験勉強というのはそう上手く[…]

今回は大学受験において超重要な「基礎固め」のやり方を徹底解説します。 基礎固めはなんで重要なの? 基礎固めって具体的にはどんなことをすればいいの? 基礎固めはいつまでに終わらせる?この記事を読めば、基礎固めに関[…]