偏差値50以下から学年1位&偏差値70を取る勉強法|旧帝大次席が徹底解説

「こんなに勉強してるのになんで成績が伸びないんだろう」

これ、昔の私が悩んでいたことです。

勉強ができる人と勉強ができない人の違いはなんだと思いますか?

センス?

地頭?

環境?

残酷なことをいってしまうと、これらの要素は「勉強ができる/できない」に多少なりとも影響を与えます。

しかし、それより大きな影響を与えるものがあります。

それは「勉強法」です。

勉強法が間違っていると驚くほど成績は伸びません。

しかし、正しい方法で勉強できれば、どんな人でも成績を着実に伸ばせます。

実際、勉強法を徹底的に改善したおかげで、

平均以下だった私の学力はぐんぐん伸びていきました。

そのおかげで、定期テストでは学年1位を取れました。

しかも、2位と圧倒的な差をつけていました。(得点率で言うと総合7%くらい違ったこともある。)

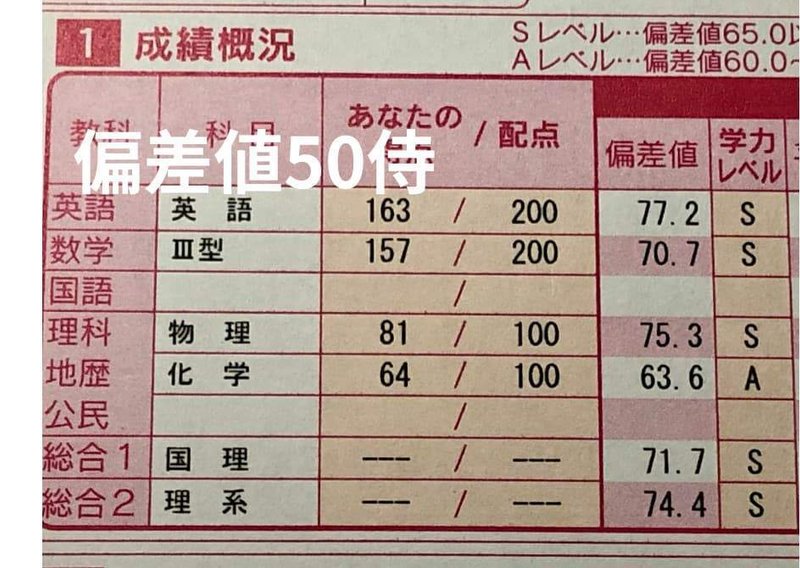

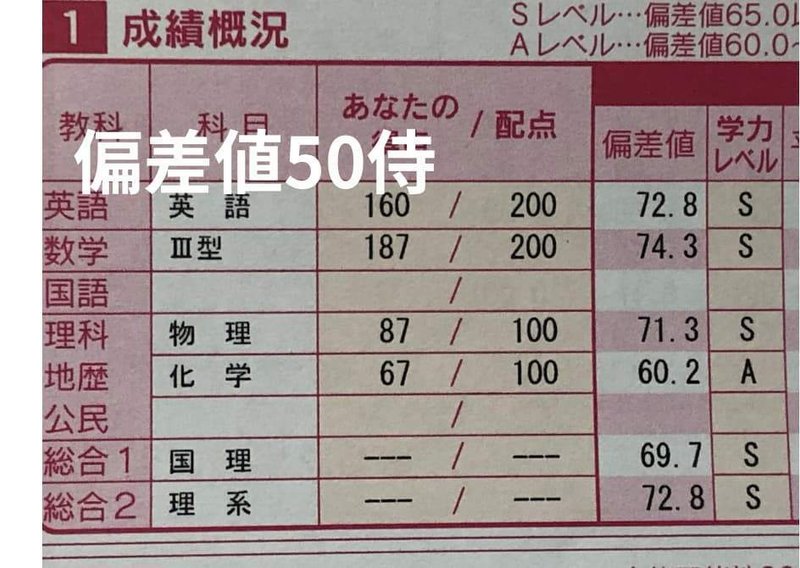

また、模試でも基本的に偏差値65以上。

偏差値70を取ることだって珍しくありませんでした。

さらに、

共通テスト本番では86%

旧帝大の2次試験では87%

を取り、目標の旧帝大に次席で合格しました。

このnoteの内容を簡単に紹介!

✅勉強の基本23

国語・数学・英語・理科・社会(+副教科)。

どの科目にも通用する「勉強の基本」を徹底解説してます。

これを知っているかどうかで勉強の効率は大きく変わります。

例えば・・・

・勉強の効果=⭕️⭕️⭕️⭕️✖️🔺🔺🔺🔺

・「〇〇〇〇」と思い込むのはダメ

・集中できない時は■■■■■■■■■■■

✅国数英の具体的な勉強法

さらに、国語・数学・英語については「超具体的に」勉強法を解説してます。成績を伸ばすヒントをたくさん盛り込みました。

このnoteを購入するメリット

私が試行錯誤してたどり着いた勉強法を知ることで、

✅無駄な努力をせずに済む

✅短期間で成績がぐんぐん伸びる

✅最小の努力で最大限の結果を出せるようになる

そして、

勉強が楽しくなる!

→さらに成績が伸びる!

→もっと勉強したくなる!

→・・・

→志望校に合格する!

という未来が待っています。

このnoteはこんな方にオススメします

✅勉強で行き詰まっている方

✅正直、勉強が嫌いな方

✅成績を短期間で伸ばしたい方

✅勉強を好きになりたい方

✅まわり道をしたくない方

✅勉強でライバルと差をつけたい方

一方で、こんな方には購入をオススメできません

✅自分一人で試行錯誤しながら挑戦したい方

✅紹介している勉強法を実践しない方

✅「別に勉強なんてできなくても良いや」と思っている方

✅天才的に勉強ができる方

価格設定について

価格は2,980円とさせていただきます。

中高生には少し高く感じるかも知れません。

しかし、それだけの価値は間違いなくあると断言します。

参考書をいろいろ買い集める前に、このnoteで「正しい勉強のやり方」を学んでください。そうすれば、勉強の効率をグッと底上げでき、ライバルたちと大きく差をつけられます。

では、本編に入りましょう。

ここから先は

¥ 2,980

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?